Notas aleatorias

En mi adultez, y claro, también en la niñez, tuve pesadillas todos los días. Siempre caían rayos, tsunamis, había robos, armas, intrusos. Si a algo no le tengo paciencia es a escuchar sueños de otros, y aún menos los sueños en las películas y en las series; eso solo merece mi irritación, y aún más cuando lo hacen con ánimo de engaño, toda una escena ridícula que resulta de que es, en realidad, solo un sueño. Aun así, recuerdo dos sueños que contaré en pocas palabras. En uno, unas máquinas de construcción entraban por el corredor de mi casa y el taller de atrás de mi papá se volvía mi lugar. Ese sueño lo tuve muy pequeña y fue premonitorio: muchos años después fue exactamente lo que pasó cuando el gobierno compró por unos pesos 250 metros del frente de mi casa y tuvimos que ampliar hacia atrás. A diferencia de lo que quedaba de la casa de bareque vieja, atrás quedaron dos cuartos nuevos, el de mi hermana y el mío. Mi madre compartiría habitación con mi abuela, con el afiche del corazón de Jesús en la pared de la cama y sin acceso a mucha luz natural. El segundo sueño es de una gitana que montaba su tiendita en medio del patio central de la casa; ese nunca se cumplió y tampoco lo entendí. El punto es que ambos se los conté a mi abuelita y eso es lo que más recuerdo: las dos en el corredor mientras yo le contaba mis sueños y ella leía el periódico El Colombiano.

Llevo unos meses sin pesadillas, pero tampoco puedo asegurarlo del todo porque simplemente no recuerdo nada de lo que sueño. Solo sé que no despierto tan asustada y no siento angustia de los momentos de dolor o miedo por los que pasaba mientras dormía.

He vivido viajando por 20 años con muy pocas pausas; ahora viajo con una sabanita y una funda de almohada. He ido tomándole desprecio a las almohadas de hoteles y apartamentos alquilados; no me gusta la textura áspera de las telas ni me gusta pensar en cuántas cabezas y cuántos cuerpos se han posado allí. En mi mente he ido haciendo la lista de la posada ideal, anotando lo mejor de los buenos lugares en los que he estado y lo peor de los demás. Un shampoo que huela delicioso, una ducha que siempre tenga agua caliente y que tenga un chorro suave, no muy apurado; que tenga un espacio o una repisa donde poner mi colección de jabones para cada parte del cuerpo y mis abundantes cantidades de acondicionador para mis problemas de pelo enredado. Los clósets, esos me dan igual porque nunca los uso; siempre tengo todo tirado alrededor de la maleta abierta, y solo en las largas estancias tiro la ropa en cajones con el descuido de quien sale a trabajar con la ropa arrugada, pero mínimamente con todo limpio y con aroma a suavizante y recién lavado. Le he agarrado el gusto al momento de lavar la ropa; mis pocas prendas pasan por la máquina infinidad de veces hasta que, del desgaste, dejan de ser presentables, y me quejo constantemente de la calidad inferior de todas las telas que se enmotan, se destiñen y hasta se descosen con ridícula facilidad. Hoy, y prácticamente todos los días, he estado secando mi ropita. Hace poco llegué a la isla de Rodas, en Grecia, después de pasar meses en Turquía. He estado en los lugares más populares para veraneo durante el invierno, cuando casi todo está cerrado, no hay turistas, solo grandes grupos de viejos que se juntan a toda hora en los cafés sin ningún apuro de ciudad.

También le he agarrado algo de fobia a las ciudades; lo único que extraño es la variedad de comida y las tiendas de cosméticos que me emboban con tantas opciones, frascos, y por las que he ido coleccionando sérums para la cara que se mezclan en mis bolsitas llenas de piedras de playas y algunas plumas que me encontré.

En esta temporada de viaje he estado cargando conmigo también un peluche pequeño de Poseidón, un cura ortodoxo pescando en una barquita y hecho de cerámica, un bailador griego pintado en madera y una cafeterita turca de cobre para cuando se me apetezca tomarme un café. Por muchos años también he viajado con mi Simón Bolívar de palo que compré en Venezuela. Sin tener ningún tipo de apego por el Simón real, el de palo me acompaña y me enternece porque está en posición de Drácula dormido, pero con unas pestañas hermosas y una boquita roja. Anoche pensaba en él, ¿dónde está? Seguramente en el apartamento de mi mamá junto con todos los cachivaches que le he descargado entre viajes, incluidos un koala de Bali de madera muy liviana que se ha ido destiñendo con el sol que le pega desde la sala, una cabeza grande de pájaro fabricada en Barranquilla y tantos muchos otros seres que, si no tengo al frente, no puedo ni recordar.

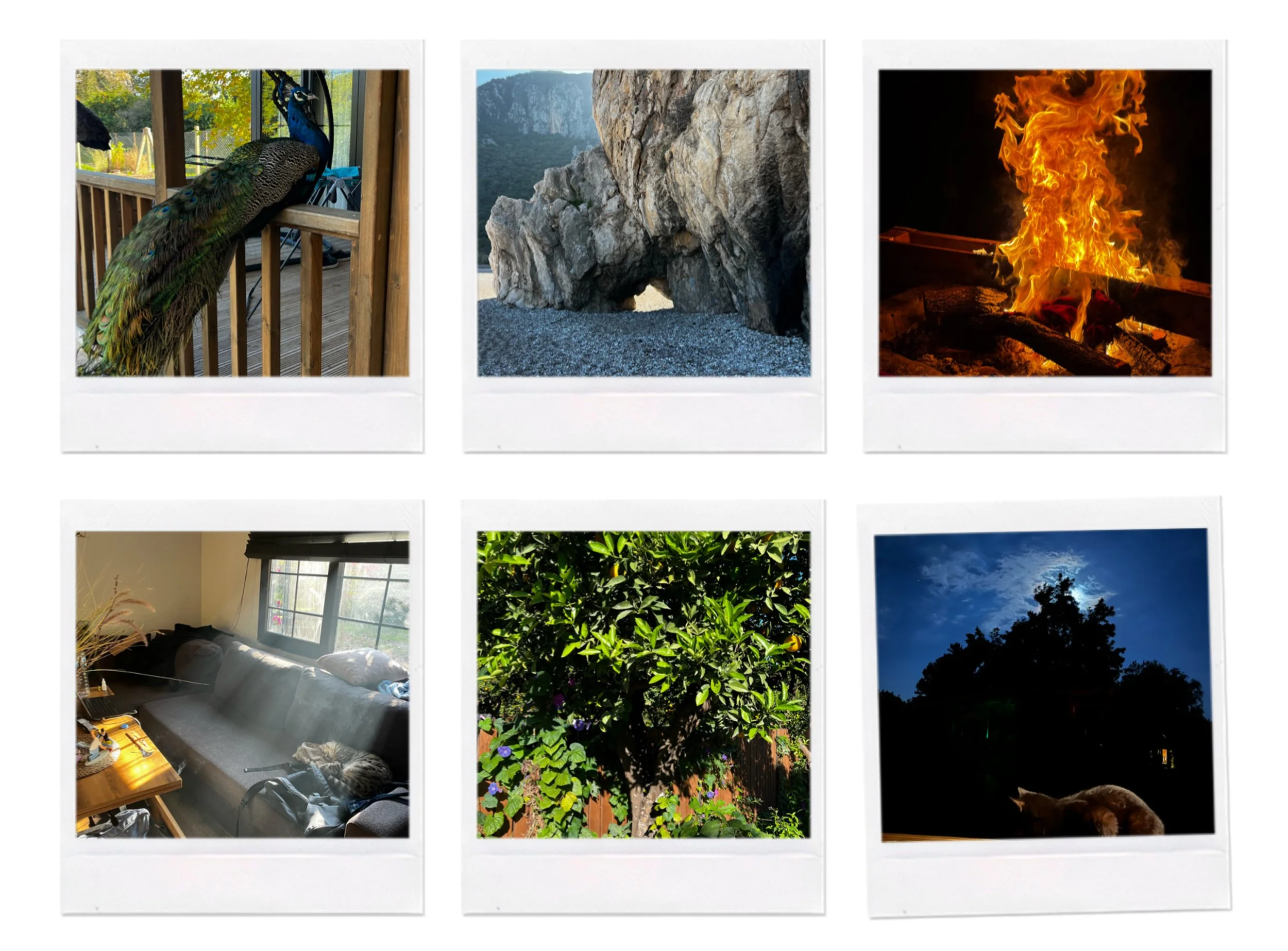

Pasé todo el diciembre pasado en el sur turco, en un poblado costero con una ciudad antigua que está aún siendo excavada y que le da un peso sagrado, por tanta belleza, al lugar. Me despertaba con algún pavo real, a veces mirándome desde la terraza, y con tres gatos urgidos de que les abriera para alimentarlos en secreto. La única regla que me había dado la dueña de la casita era no dejar entrar gatos, y ahí estaban los tres manipuladores, dueños absolutos del mueble, de la cama, de mi tiempo. Un día después de irme de Çıralı, tuve que cerrar los ojos al intentar dormir e imaginarme el peso de la gata negra, gordísima, que buscaba dormirse en mi pecho o cerca de mi cabeza. He aprendido a no extrañar a mi gente cuando los tengo lejos, pero a los gatos, con esos sí me cuesta más.